發布日期:2022-07-14 點擊率:39

未來的生產模式

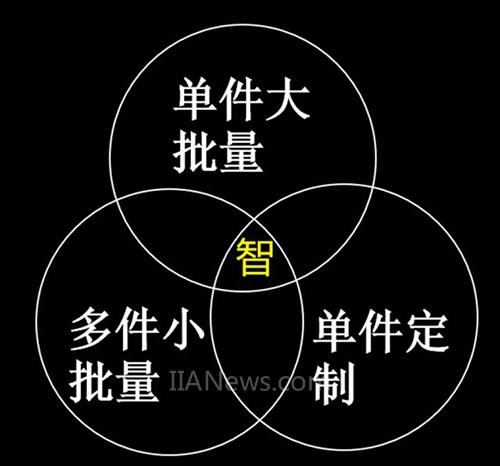

如何破解呢?首先我們一起思考:未來的產品的生產模式是什么。應該分為三種:原來傳統的單件大批量,后來的多件小批量,再到單件個性化的定制。當然個性化的定制是最困難的。

圖1:未來三種生產模式

我認為在今后幾十年內三種生產方式并存,單件定制重點是解決不確定性,尤其是復雜產品的不確定性,個性化訂制解決了,多件和大批量生產方式都簡單了。如何解決個性化訂制:簡單說就是用軟件來解決復雜產品的不確定性問題。這就是智能制造的思維邏輯。

這就和美國國防部2011年提出的AVM(航空航天運載器自適應制造)計劃異曲同工。AVM計劃源自對衛星產業的思考。一年發射100顆火箭已經不得了了。每個衛星都不一樣。北斗衛星發完之后每個都在修改,北斗36顆衛星是最多衛星的定位與導航系統。相比而言,一個車企一年生產幾百萬輛汽車,飛機生產幾百架。因此,航天個性化程度很高,難以形成產業。

每個衛星不一樣,如何解決快速生產和經濟性問題?美國國防部推出AVM計劃,就是考慮“只換軟件不換硬裝備”,也就是同一條生產線從設計研發到工藝到制造生產,可以用不換生產線設備和工裝夾具,只換軟件的方法來解決不同產品的制造問題。這是一個非常具有挑戰性的難題。

智能制造提出的挑戰

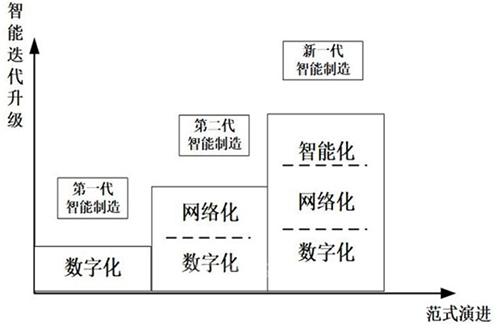

廣義而論,智能制造是一個大概念,是先進制造技術與先進信息技術的深度融合,也是一個不斷演進的過程和大系統。工程院提出來三個范式:第一個是數字化,數字化+網絡化納入第二代智能制造,新一代智能制造則是數字化、網絡化、智能化。

圖2:工程院的智能制造三個范式

這里有一個重要的概念就是CPS (Cyber-Physical-Systems)。Cyber不是信息,Cyber可以翻譯成賽博,可以翻譯成智能,但是翻譯成“信息”卻不太準確。美國人2006年定義的CPS中,賽博是一個虛擬空間,是一個數字虛體。但是,賽博由誰定義呢?只能由人定義。有了智能的意識人體,創建了數學和物理方法、化學方法,發明了電腦,開發了軟件,才可以把物理實體建模建成數字虛體。

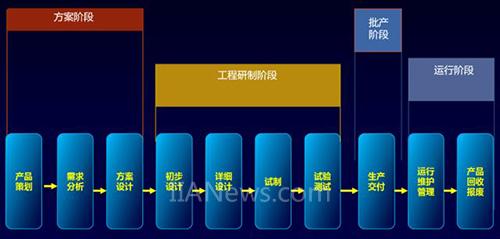

既然是范式變化,智能制造勢必會帶來重大挑戰,促使既有模式的重大轉變。這需要首先了解傳統的產品研制的四階段。

第一步是方案階段,從產品策劃、需求分析到方案設計,方案設計階段一定是做了多種方案,再評價、優選、確認出來一種進入工程研制階段。

圖3:設計制造四個階段

進入第二個階段的工程研制。就是初步設計、詳細設計、試制、實驗測試,反復迭代;直至完成設計定型和生產定型。然后進入第三個階段,就是開始批產和批量交付;交付完之后進入第四個階段:運行維護維修和回收報廢。

這是傳統的產品研制流程。那么面向未來的制造,未來產品研發的四個階段會不會變化?如果采用全新的數字化、網絡化、智能化研制方式,不變的智能要素是什么,變化的智能要素是什么,這些要素如何變化,都成為關鍵要思考的。

設計、制造、試驗,一直被認為是制造業三大關鍵技術。

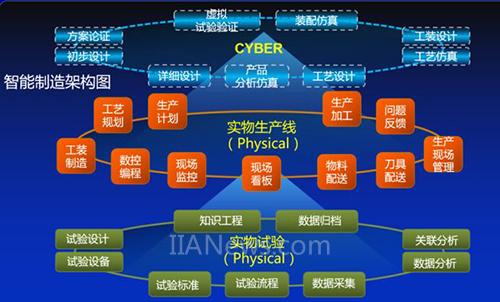

圖4:制造三大技術

但在賽博世界中要怎么辦呢?那就需要數字模型一通到底,單一數據模型一直走到底,從方案論證模型、數字模型、初步設計,后面全要用,工藝制造全要用,到實驗全要用。這個階段被全部打通了,打通之后帶來的智能要素哪些要轉變?這是整個生產組織結構的變化。

圖5:Cyber空間的引入

在賽博空間中做反復的虛擬迭代設計,在CYBER空間中完成產品方案、產品設計、工藝、裝配、試驗等工作,不僅內部多作業、多學科迭代復雜,外部迭代更復雜、更多。拿國內某飛機的研制為例,有900多家直接參研單位,配套單位數千家,直接參加結構研制的企業就有將近200家。在整個賽博空間工作的工程師估計會超過四萬人。這就是非常復雜的協同制造。在這個過程中,在虛擬空間中,完成設計、仿真、工藝、制造、試驗,反復迭代來不斷發現問題,解決問題。

沒有問題后,首先映射到生產過程中,過去是手工生產線,現在要建成數字化生產線,未來還要建成智能化生產線。這一切都是從賽博空間到物理空間的映射結果。

圖6: 設計與制造的映射

當然。也要映射到試驗過程中去。這個映射關系也非常重要。傳統的實驗過程,過去是每件必試;今天有了虛擬的原型,可以做大量的CAE仿真分析(CAE軟件在全球可能有成千甚至上萬個,結構的靜力、動力、強度、疲勞、光學分析、聲學分析、震動分析、電磁場等的復雜計算分析,都可以做仿真)。

傳統制造模式中,每個都要做實驗的;而現在進行驗證型的實驗,將會減少很多。整個飛機研制進度和研制質量,都會有質的提高。

智能制造的五個分工

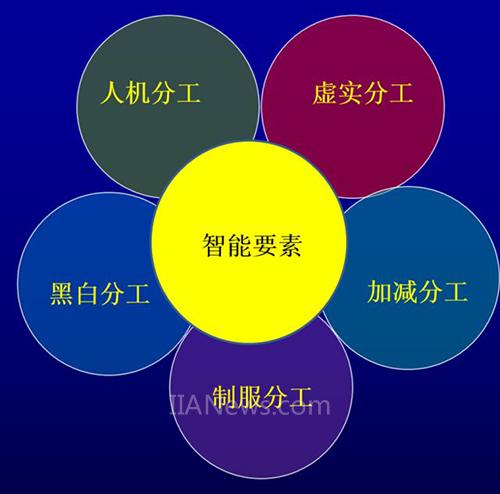

智能制造新技術新要素,出現很多新的內容,主要體現在五個不同的分工。

圖7:智能要素的五分工

第一個人機分工。既有機器也有電腦,智能化的機器,這個人類和機器的分工始終在演進和變化。

第二個虛實分工。就是CPS,哪些是虛的(CYBER空間),哪些必須實體驗證(物理空間)的,這個也是動態演進的過程。

第三個黑白分工,黑是指的復合材料,橡膠、編制材料等,白指的傳統材料如金屬,而未來的黑材料可能會用的越來越多,而且環保價格低。

第四個加減分工,也就是增材制造和減材制造。

最后一個制服分工,智能制造的一個重要概念,有些企業是從生產型企業轉型為生產服務型企業;而另外一些企業是從服務型企業轉型為生產服務型企業,制造和服務動態調整的分工怎么調整,也一個是動態演進的過程。

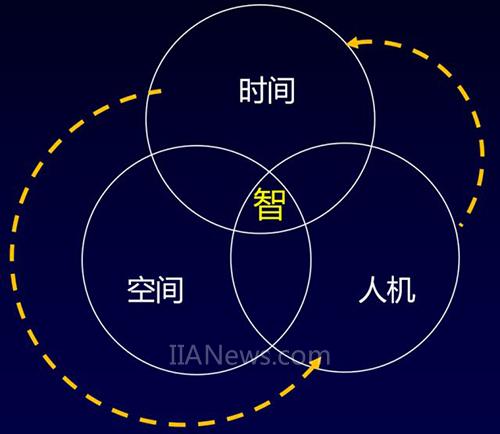

未來15年后的先進制造業是什么?可以看成是“時空人機一體化”:不分時間,不分空間,不管什么人和設備都能干出來,對人的要求和設備要求低了。不管任何時間,空間不論在火星還是月球、太空飛船上還是深海的潛艇上都可以制造出來。也是動態演進的過程。

隨時制造、隨地制造,不隨人和設備的制造,這個構成智能制造的需求。

圖8:智能制造的核心

面向循環的制造

對中國的資源和環境而言,還有一個很重要的問題,在智能制造的大背景下,綠色設計、綠色制造該怎么做?

創新從設計開始,不妨可以借鑒既有的面向制造的設計(DFM)、面向裝配設計(DFA),提出一個面向循環制造生產設計DFR(DESIGN FOR RECYCLE)。

圖9:面向循環的制造

數字化產品研制的綠色生產循環系統,從需求產品策劃到方案設計、試驗、試制、批產、交互、運行維護,比如說造電動汽車,中國制造電動汽車,幾種底盤、幾種模板,要報廢的拆開之后,有些是報廢的,有些回收再生產,可以繼續進入生產環節。這樣,報廢的汽車、報廢的自行車,都可以提前進入可回收的系統規劃中。以后的生產,可以變成一個綠色的生產再循環系統。

實際上,世界已經行動起來。福特的孫子在2012年決定投資20億美元,重塑福特時代經典的胭脂河舊工廠的時候,就雇傭了最為頂級的生態設計概念的建筑師,建立了面向友好環境的工廠。而西門子在2015年4月,跟ThinkStep合作,實現了材料全生命周期的管理,目的就是簡化材料驅動的產品設計過程;能夠把設計、工程、分析、合規和制造連接到一個單一的材料信息源,從而幫助提升產品性能和可靠性。在2017年底,Epson的辦公用紙循環機已經開始運轉起來,送進廢紙,吐出新紙。

可循環的制造對中國,是一個巨大的機遇。如果能將這個循環系統和賽博這種研發體系關聯起來,那么,就可以建立中國的自主的制造業的綠色生態系統。

本文轉自公眾號:知識自動化