發布日期:2022-07-14 點擊率:74

當所有人都在用唱衰的眼光,從GE股價斷崖式的曲線來推算工業互聯網的未來的時候。另外一條上揚曲線則是這個故事的拯救者。

圖1:PTC一年股價行情

傳統PLM市場的領導者和物聯網激進的擁抱者PTC公司,在10月25日發布年度財報和Q4報表后,一年以來就一直在堅挺上升的股價,在第二天10月26日股價再次大幅跳升,完成驚人的一跳。

如果沒有這一條靚麗的曲線,那些之前工業互聯網的擁躉者、現今卻對GE工業互聯網戰略開始挑剔指責的華爾街金融分析師們,可能還會繼續唱衰下去。

軟件業的未來:不再是固定資產

2016年PTC開始積極嘗試軟件從許可銷售走向訂閱模式。這像是一個壞的嘗試。轉為訂閱模式后,PTC季度財報的利潤一直是負的。考慮到PTC同時還在工業互聯網平臺上的持續投入,這是一步兇險的棋子。

業內人士的一般看法是,考慮到客戶經費申請歷史基礎、客戶軟件資產管理機制等因素,軟件訂閱模式要得到客戶的認可,一般至少需要三年時間。與傳統永久性軟件銷售模式相比,轉型為軟件訂閱模式的盈利均衡點大致在4~5年左右。如果三年的重訂率都比較高,從客戶逐步開始廣泛接受的角度預測,這樣的改制將是成功的。

基于這種考量,PTC還是做了精心的戰術設計。首先在工業互聯網平臺ThingWorx上開始推行軟件訂閱模式;與此同時在物聯網技術與傳統PLM的融合基礎上,同步推動PLM工業軟件的訂閱模式,這是一個雙激進的策略。

從市場的認可度、用戶的采用度和股市反應來看,這個雙激進策略,眼下看取得了較大的成功。

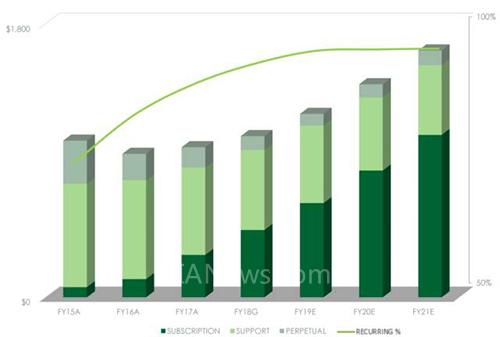

圖2:PTC的軟件收入年度

根據PTC2017年披露的財務報表表明,自從2016年開始將重點轉移到軟件訂閱模式,訂閱占比為69%。受此消息的鼓勵,PTC宣布在2018年度的訂閱收入目標為85%。

然而,這樣一個閃耀的比例,尚不能屬于中國。對于中國市場而言,訂閱,而不是“一次采購多年分攤”的軟件采購方式,意味著軟件將無法成為企業的固定資產。這對于國有企業或者需要政府資助的企業,這種方法幾乎行不通。這一點,也成為中國工業軟件無法快速發展的一個系統性缺陷。

二、飆升的工業互聯網平臺

在談及工業未來的時候,GE 再次貢獻了一句經典之言。

GE CEO Flannery說,每一個員工都要理解代碼,每一個崗位都涉及到編程。

這跟前CEO Immelt那句“一覺醒來,發現GE是軟件公司”的經典金句,簡直如出一轍而且更具有可操作性。

在GE的2017年10月“機器+智慧”的年度大會上,眾多供應商的實踐和言論,再次表明了物聯網平臺將成為IT和OT融合的最至關重要的粘合劑。OT技術代表了物理環境下實體設備運營的相關技術體系,而IT技術則是數字化虛擬環境下的多層次信息及管理方法。二者只有強力融合,構建面向工業領域的全新APP應用,才能真正實現物理世界和數字化世界的融合。

物聯網發展十幾年來,一直搖搖晃晃地雷聲大雨點小,然而三年取得了重大突破。美國電信公司Verizon認為,2015年是物聯網獲得正統身份的一年,2016年是物聯網在企業端獲得戰略認可的一年,而2017年則是企業進行戰略規劃和初步驗證的一年。物聯網成為企業未來的主航道。

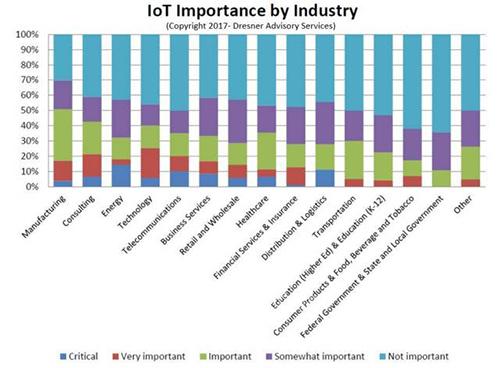

這一刻,所有的商業視角都像激光一樣投射在物聯網上。在Verizon最新報告中指出,73%的企業高管要么已經研發或者已經部署IoT,通過將他們最重要的資產和業務流程進行物聯化,以獲得未來可持續性、安全和經濟性增長的超級動力。此外,根據福布斯網站的披露,制造業是對物聯網應用最為重要的行業。

圖3:制造業是最大的場子

來源:福布斯網站2017

各個行業的企業,都開始逐步將物聯網納入戰略考量之中,并開始逐步構建圍繞工業物聯網的復雜技術生態體系。而工業物聯網的復雜性主要體現在邊緣層/嵌入式、通訊服務、云平臺、工業軟件、解決方案等多層次的整合,而這些不同層次的整合和新APP的使能,必須通過一個開放式的物聯網平臺來實現。

圖4:工業互聯網平臺的生態

物聯網平臺的定義各種各樣,從目前來看“物聯網應用使能平臺”可能是最為恰當。

簡而言之,工業互聯網平臺,就是工業領域各種應用的使能平臺。它可以將各種功能集成到一個或幾個解決方案套件中。

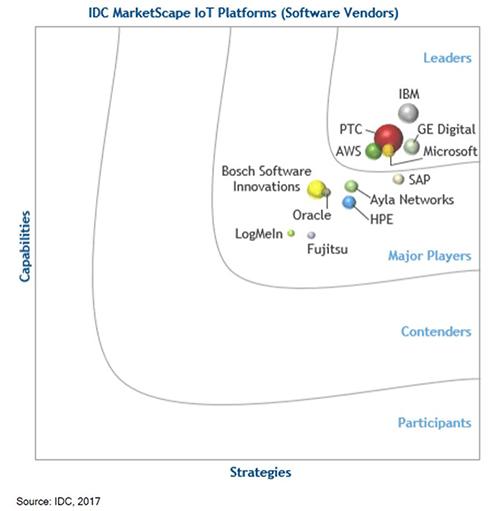

目前有上百家類似的平臺,包括微軟、亞馬遜重量級的選手也紛紛加入該市場領域。

三、舞臺背后有明星

物聯網平臺重點面向企業級市場,而且會呈現多樣化的部署和應用特征。根據IDC 2017年11月的數據,到2020年前,新增的企業級物聯網應用,將有一半都是通過物聯網平臺構建,物聯網應用使能平臺可以讓用戶快速聚焦在自己所需要的功能,并提供強大的分析能力。此外,平臺的柔性可以快速應對用戶業務的調整。

在信通院2017年11月最新發布的《工業互聯網平臺白皮書》中,提到了ThingWorx、IBM Watson IoT等物聯網平臺都集成了REST API技術,可以為多源異構系統的快速集成提供有效支撐,實現設備、應用程序、后端系統的全要素集成。

平臺自身的快速部署,也是工業互聯網平臺的重要考量因素,這得益于容器技術的發展。PTC ThingWorx物聯網平臺2017年6月發布的8.0版本增加了基于Docker(容器)的部署方式,支持平臺在不同公有云、私有云、混合云等多種基礎設施上的快速構建和靈活遷移。這些正是ThingWorx得以快速部署的重要因素,也是它可以在工業互聯網領域“連得多、跑得快”的重要原因。

這從側面反映了PTC何以能夠在歐美市場首先獲得第三方咨詢機構青睞的重要原因。

圖5:IDC評估供應商

在歐洲PAC咨詢公司的“工業互聯網競爭力”2017年報告中,以四大指標的雷達象限為基礎,評測了30多家工業互聯網平臺,最終PTC、GE 、SAP等共六家獲得了“最具競爭力的物聯網平臺”。報告中將PTC ThingWorx平臺列為最簡潔、最方便創建IoT應用的平臺。各種非專業人士,可以輕松自如地將各種數據集成并完成可視化,這為PTC贏得了重要的口碑。PAC物聯網首席分析師Arnold Vogt對此大為贊賞,他認為重要的是,PTC已經贏得了其他平臺商的認可,因為很多其他平臺商也OEM了ThingWorx的快速創建應用的能力。

四、山雨欲來 風從何處

設計、制造與服務的產品全價值鏈環節,在很多企業一直都是相對獨立的。大路朝天,各走一邊。研發設計端在為數字化設計轉型而奮戰,工廠端在為產線的自動化改造和設備互聯互通而不斷努力,服務端則在備件、維修等方面試圖找出一條產品運維的高效、低成本之路。

是否會有一條主線,會將這些全部都串起來?

2012年PTC收購了4CS軟件服務商,為服務端提供合同、質量、索賠等解決方案。這在當時是一個奇怪的想法。

根據筆者和寧振波先生合作《智能制造五星模型》一文中,服務離設計是最遠的部分。在傳統工業時代,服務是企業不得不背負的一個包袱,這個包袱純粹就是為了贏得用戶品牌的一個成本沼澤地。

很難理解PTC高層當時如何衡量這件事情,也許跟PTC另外一款產品ArborText(交互式電子手冊IETM解決方案)有關。但這樣的并購,在當時是不值得一提。

然而,工業上第一次,有一家做前端設計研發的公司,試圖去擁抱價值鏈最遠的一個端點:產品服務。

而8月份對備件服務商Servigistics的并購,意味著這個想法并不是心血來潮,而是一個連續強化的行為。自此,PTC構建了包括維修工程分析、技術資料交付、售后服務合同、備件庫存優化的完整的產品服務解決方案。

而隨后的一次收購,就讓PTC顯得有點“不務正業”了。2013年底收購的物聯網解決方案的平臺提供商ThingWorx,離PTC的核心業務實在太遠了。

這些并購,都是在山雨欲來風滿樓的時候。而那個全世界都將感受到的震動,正在德國學術界、產業界進行著激烈地醞釀。同樣,GE推進的工業互聯網聯盟也剛剛醞釀。

這個并購方案,并不被Gatner分析師看好。ThingWorx 的客戶曾被善意地提醒,“保護好你的投資”,因為PTC實在不太懂這塊領域。在新領域收購一個初創公司,對PTC是一個大冒險。

然而PTC不為所動,未來似乎變得清晰,行動也進一步強化,PTC繼續收購了在機器通訊M2M和可視化配置出色的Kepware機器連接解決方案。

2015年,全世界的工業,終于如期響起了炸雷——德國工業4.0在漢諾威展會迅速升溫,而中國制造2025也在5月份如期出臺,GE力推的工業互聯網應景而出,三股洪流裹挾在一起,鋪天蓋地而來。整個工業升級浪潮,人人舞浪其中。

這一刻,PTC在其早先不動聲色的布局中,已經確認了物聯網平臺在其公司的戰略位置。

ThingWorx讓PTC的核心業務距離客戶更近了。而隨后收購大數據分析應用公司ColdLight,幾乎就是必下的招手。

一切大局似乎已經確定。數字與物理的融合,互聯網+制造業,服務型制造,全部都在數字技術所形成的巨大熔池中,自由流動。數物融合,新動能迎風而出。

當然,還有一個問題:數字世界,是否可見?

柴靜《看見》一書,讓我們看到了良心的澎湃;

那么,虛擬的數字世界,能夠“看見”比特的流動嗎?

這個疑問的回答并不需要太久。2016年底PTC再次出手,從高通手里收購VR/AR軟件解決方案Vuforia。通過虛擬現實和增強現實工具的介入,PTC使得工業領域所有的比特,都將是真實可見的。那些虛擬的工業世界,將被工程師和從業者們全方位地得以認知和操作。

五、從產品到產品服務系統

從產品到服務,中間是一個鴻溝。二者的邏輯聯系并不強烈,如前所述,后者甚至可能是公司的一個包袱。

然而,數字化的制造業有了新的看法。

產品服務系統(product-service-system)開始將產品與服務有機地連接在一起,形成了產品即服務(product-as-a-service)的新格局。

而在這背后,是傳統管理軟件暗流攪動的博弈。

ERP在實際世界中,扮演了訂單、采購、人事和財務。但在更多運營層面上,短板很多。許多OEM廠商是通過ERP或者報表來管理備件,然而ERP盡管在跟蹤成本和部件產地有優勢,但在數字化制造的時代,它對于庫存的管理就非常落后了。例如,ERP對所有的零部件一視同仁(一個軸承和一個螺絲釘的差別僅僅在于成本上不同),它并不關心這些零部件在安全、使用周期等關鍵性備件問題。而后者恰恰是產品服務系統的關鍵。

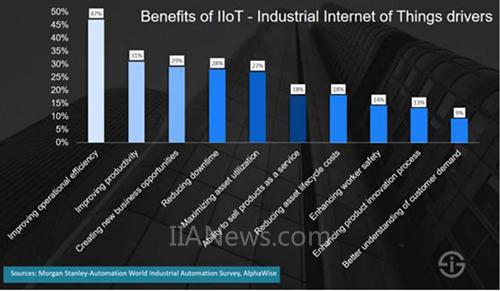

產品服務系統的關鍵是其目標為提高客戶服務效率、質量并降低服務成本,以此獲得除產品本身之外的附加值,這成為整個工業領域獲取利潤來源的全新沖動。而這也是工業物聯網最擅長的地方:已經透明的比特流,把產品背后的服務闡述透徹,讓零件背后的價值直達客戶眼前。根據摩根斯坦利的報告,“工業互聯網”在提高運行效率方面,可以高達47%。遠勝于任何其他場合的效率提升。

圖6:工業物聯帶來的好處

來源:摩根斯坦利分析報告

相對于產品生命周期管理PLM而言,這就帶來一個新的服務生命周期管理SLM(service lifecycle management)。物聯網平臺就是這種SLM的最好支撐點。

PTC公司的血統是PLM和CAD,一直在為數字化設計、制造和服務提供解決方案。而基于對SLM和物聯網的認識,考慮到IoT對于這些行業的影響,PTC溯流而上,從源頭上開辟一個全新的領地,進行了物聯網的重大轉型,而物聯網平臺ThingWorx成為公司制勝的關鍵和產品發展路線的未來。這背后的故事邏輯則是擁抱產品服務系統的新時代。

對于PTC而言,這個挑戰是雙重的,一個是技術,一個則是商業上。PTC一方面在積極地從基于license購買方式,激進地向基于訂閱的方式轉變——巨大的商業跳躍;另一方面還在拼命地進行收購擴大全新的服務疆土。設立雙創挑戰,是一種過于驚險的方式。工業物聯網是PTC增長的全新引擎。PTC必須確保自己全新的市場是一片光明,不會影響增長速度。

制造業的邊界,真的變得模糊了嗎?

2017年在波士頓舉辦的技術大會---PTC LiveWorx上, CEO Heppelmann先生通過博世力士樂的Cytropac產品,現場演示如何通過PTC工業創新平臺ThingWorx與PTC傳統解決方案融合,實現博世力士樂的數字化轉型,打通研發、銷售、制造和服務全生命周期。

通過這樣的現場說法,PTC試圖證明在數字技術面前,傳統的業務邊界已經打破。產品服務系統所代表的商業空間,有了更大的未來。

從股票反應來看,它似乎成功做到了這一點。

六、工業互聯網平臺的洞察力

數字經濟,正在成為全世界重塑工業版圖的大潮。而工業互聯網平臺,則是數字經濟浪潮的橋頭堡。

就在11月27日,國務院印發了《關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》,提及到“到2025年形成3-5個達到國際水準的工業互聯網平臺。2035年,建成國際領先的工業互聯網網絡基礎設施和平臺”。看上去,工業互聯網平臺,已經成為中國制造強國路上一個始終貫徹的主旋律。

美國在過去兩年風生水起的工業互聯網獨角獸公司Uptake創始人認為,“現在一切都處于發展初期,但我正在展望未來,預見到洞察力將會成為一個主要的價值驅動因素。”洞察力將產生全新的收入模式,成為數字經濟的新戰場。

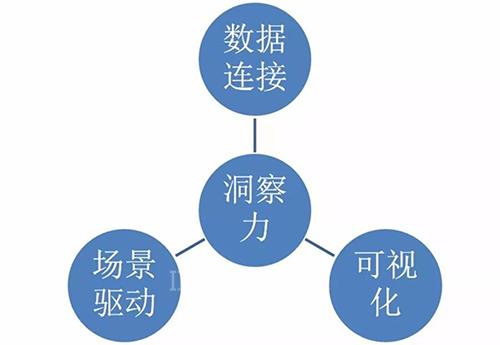

展望未來幾年乃至幾十年,來自于洞察力的營收,將可能與部件和服務等其他大業務類別相媲美。筆者認為,洞察力將來自三個:數據連接、可視化、場景驅動。

圖7:洞察力的三個支撐

而對于PTC而言,三足鼎立的故事正在撐起洞察力的未來。無論是前端的設計數據,還是設備的運維和服務數據,都為“數據連接”準備了天然的來源;“場景驅動”由物聯網的泛在連接、數據分析和應用使能而驅動現場問題的解決;人類是“眼見為實”的動物,VR/AR的結合,使得可視化變得真實而鮮活。

數字空間與物理現實,因為物聯網而連接在一起,再因為可視化技術和虛擬現實技術而可見可操作。通過對新技術的擁抱。PTC自己演繹了一個邏輯完整的故事:它正在邀請所有的觀眾去思考,全新的工業革命浪潮正在吹向何方。

本文轉自公眾號:知識自動化